広島市西区のこもれび歯科小児歯科

赤ちゃんの歯が生えてきたとき、多くの親御さんが「そろそろ歯ブラシを使った方がいいのかな?」と悩まれます。実は、歯ブラシのスタート時期はとても大切で、将来のお口の健康に大きく関わってきます。ここでは、歯ブラシを使い始める目安と、そのポイントについて解説します。

歯ブラシは歯が生えたらスタート

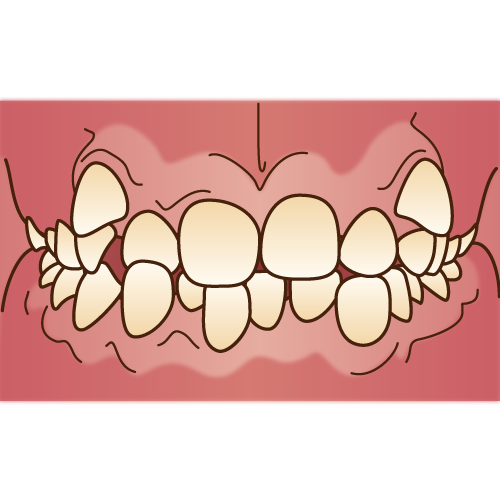

乳歯は生後6か月ころから下の前歯が生えてきます。最初はガーゼで歯や歯ぐきを優しく拭いてあげるだけでも、十分ですが、歯が2~4本ほど並んできたら、ベビー用歯ブラシの出番です。短時間でよいので、口に歯ブラシを入れることに慣れさせましょう。

最初は遊び感覚でOK

いきなりしっかり磨こうとすると、赤ちゃんはびっくりして歯ブラシを嫌がることがあります。まずは自分で歯ブラシをもたせてカミカミさせたり、親御さんがひざの上に寝かせて軽く触れる程度から始めると、自然に受け入れてくれます。

自分磨きと仕上げ磨きの両立

2歳ごろになると子どもは「自分でやりたい」という気持ちが強くなります。しかし、この時期はまだ磨き残しが多いため、親御さんの仕上げ磨きが欠かせません。自分で歯ブラシを持たせて磨かせつつ、最後は必ず大人が仕上げてあげることが大切です。嫌がる場合は、好きな歌を歌ったり、短時間で済ませたりする工夫をすると続けやすくなります。

子どもの歯ブラシ選びのポイント

・ヘッドは小さく、毛先はやわらかいものを選ぶ

・子供はブラシを噛んで毛先をだめにしやすいので、自分磨き用と仕上げ磨き用の2本用意する

・仕上げ磨き用は、柄が長くて持ちやすいタイプが便利

定期健診でチェックを

家庭でしっかり歯ブラシをしていても、磨き残しはどうしてもでてきます。歯科医院で定期健診を受けることで、正しい磨き方や歯ブラシの選び方をアドバイスしてもらえるので安心です。

まとめ

子どもの歯ブラシは、歯が生え始めたらすぐにスタートするのが、おすすめです。最初は遊び感覚で慣れさせましょう。家庭での歯ブラシ習慣と歯科医院での定期的なチェックを組み合わせることで、お子さんの大切な歯を守ることができます。

広島市西区で小児歯科をお探しの方は、こもれび歯科小児歯科にご相談ください。

成長に合わせた歯ブラシ指導で、お子さんの健やかな笑顔をサポートいたします。